日本原子力発電東海第二原発(東海村)の三十キロ圏内にあり、原発事故が起きた際に入院患者などを安全に避難させる計画の策定が求められている医療機関百十九施設のうち、策定済みは三割の三十九施設にとどまることが分かった。県は策定を促すが、新型コロナウイルス禍で余力のないところが多いという。県立中央病院(笠間市)は策定済みだが、救急車や、車いすのまま乗れる福祉バスなどは必要台数に対して保有台数が極端に少なく、計画の実効性に疑問符が付く。(宮尾幹成)

原発事故は五感で感知するのが難しく、病院や診療所にいる入院患者や障害者、新生児などが安全、迅速に避難できるよう配慮する必要がある。

東海第二の事故時に屋内退避や避難をすることになる三十キロ圏内で、入院患者などが使うベッドを備えた有床医療機関は、県の広域避難計画に基づき、避難経路や避難先、必要な移動手段の確保などを定めた避難計画をあらかじめ作っておかなければならない。

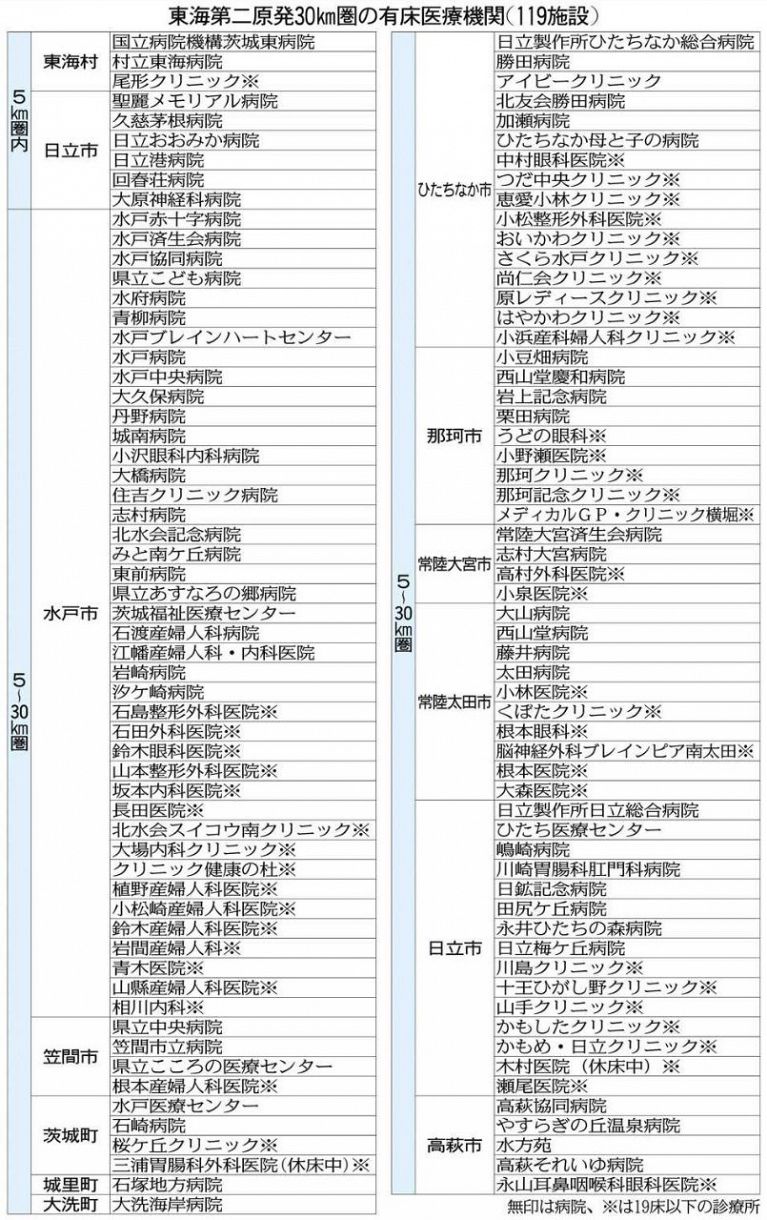

県によると、該当する病院や診療所は十二市町村の百十九施設で、計画を策定済みなのは三十九施設。このうち国立病院機構茨城東病院(東海村)など九施設は、屋内退避を経ずに直ちに避難することになる五キロ圏内に所在する。

県立三病院では、中央病院と「こころの医療センター」(笠間市)は策定済みだが、こども病院(水戸市)は未策定だ。新生児集中治療室(NICU)患者の移動手段の確保や、適切な療養環境の提供に向けた避難先との個別調整が困難なためという。

県は、これ以外の百十六施設の個別の策定状況を明らかにしていない。厚生総務課の担当者は「医療機関には患者に選んでもらう『競争』がある。了解なく公表すれば、県が優劣を付けることになる」と説明する。

計画作りが進まないことについては、医療機関が新型コロナ患者への対応に追われていることを背景に挙げ、「目先の忙しさにとらわれ、なかなか時間がないのが実情。県としても、どう支援していけるか検討している」と話した。

ただ、形式的に計画を作れば済むわけではない。

五百床のベッドを備える県立中央病院の避難計画では、軽症から重症までの患者と新生児・未熟児の計四百五人に、同行する医師や看護師などを合わせた千三百人の避難を想定。避難手段として、救急車百四十一台や福祉バス八十三台などが必要としているが、保有車両は救急車一台にとどまる。必要台数は延べ数で、実際には避難先との間を何度も往復することを見込むものの、原発事故の混乱時にどれだけのピストン輸送が可能かは分からない。地震などで避難経路が寸断されている恐れもある。

精神科や心療内科などを掲げるこころの医療センター(五百二十五床)も、避難計画上は必要車両として福祉バス十三台などと記載しているが、福祉バスは一台も保有していない。

足りない車両は、バスやタクシー業界の協力を得て派遣することになる。県は、配車元と配車先を自動調整するシステムを開発中だが、そもそも県民を避難させている状況下で、民間交通事業者の十分な協力を得られるかは不透明だ。

県立中央病院だけで延べ百四十一台も必要な救急車を、通常の救急搬送業務のある市町村の消防から借りるのも現実的ではない。

水戸地裁は今年三月、実効性ある広域避難計画が整っていないとして、原電に東海第二原発の運転差し止めを命じた。差し止め訴訟原告団の川澄敏雄さん(72)=茨城町=は「判決を踏まえれば、全ての医療機関の避難計画が策定されるまでは当然、再稼働はできないはずだ」と指摘する。

県原子力安全対策課は「広域避難計画の実効性にとって、全対象施設に計画を作っていただくのは重要な点だ」としている。

関連キーワード

からの記事と詳細 ( 避難計画 策定済みは3割 東海第二30㎞圏の病院・診療所 - 東京新聞 )

https://ift.tt/3DNPzXA

0 Comments:

Post a Comment